最近の株価上昇の要因:ゲストのエコノミストが、日本株が史上最高水準に達している背景にある複数の要因を分析しています。これには、トランプ関税の懸念緩和、アメリカの利下げ観測、日本の良好なGDP成長率などが挙げられています [01:39]。株高と実体経済の乖離:番組では、株価が上昇している一方で、多くの人々が生活の豊かさを実感できていないという「株高と実体経済の乖離」について議論しています。エコノミストの崔真淑さんは、この現象の背景には、株価が一部のグローバル企業に牽引されていることがあると指摘しています [07:26]。家計の金融資産の現状と対策:日本の家計が持つ金融資産の半分以上が現金・貯金である現状が紹介され、このことがインフレ下で資産を目減りさせるリスクがあることが説明されています。ゲストは「貯蓄から投資へ」の重要性を強調し、投資をしないと資産価値が失われる可能性について警鐘を鳴らしています [22:57]。今後のインフレ動向:デフレからインフレへと経済の構造が変化していることについて、永濱利廣さんとエミン・ユルマズさんが解説しています。特に、中国の経済成長や米中の対立が、世界的なインフレの構造的な要因になっているという分析は、注目に値します [26:04]。

投資だな。

日本銀行の金融政策と市場予測長濱氏は、日本銀行が過去のトラウマから利上げに慎重になっていると分析しています。一方で、中立金利の加減である1%までは戻したいという意向が強いと述べています [00:11]。崔氏は、今年中に日銀が利上げする可能性は高いと考えており、その理由として日本国債10年物の金利が過去に比べて高い水準にあることを挙げています [02:59]。エミン氏は、アメリカが利下げすれば日銀は利上げしにくくなると指摘しています。特に、アメリカ経済が景気後退に向かっている環境では利上げは難しいだろうと分析しています [05:00]。日本株の長期見通し長濱氏は、内閣府の経済財政の中長期試算に基づき、2034年の日経平均株価が8万円を超える可能性があると紹介しています [09:04]。エミン氏は、過去の株価サイクルから、2050年には日経平均株価が30万円に達する可能性があると予測しています。また、2013年から長期スーパーサイクルに入っていると述べています [12:50]。崔氏は、株価が上昇する背景として、企業の1株当たり利益の増加や、コーポレートガバナンス改革による日本株への期待値(PER)の上昇を挙げています [16:30]。投資におけるリスクと資産防衛エミン氏は、現在のアメリカ市場がITバブル時よりも割高であり、バブル崩壊のリスクがあると警告しています [22:50]。長濱氏は、日本のバブル崩壊はアメリカほどのリスクはないと考えており、日本の株価は実力に見合っていると評価しています [27:00]。崔氏は、分散投資の重要性を説き、特に中央銀行が買い増している「金」をポートフォリオに加えることを推奨しています [19:50]。

こういうのは偽装難民が多いお国の言葉で拡散したほうがいいんじゃないか?【クルド人の強制送還は進んでいるようです】

— 松本克也 Against PKK@川口市からリコールする人 (@MatsumotoKatsuy) August 21, 2025

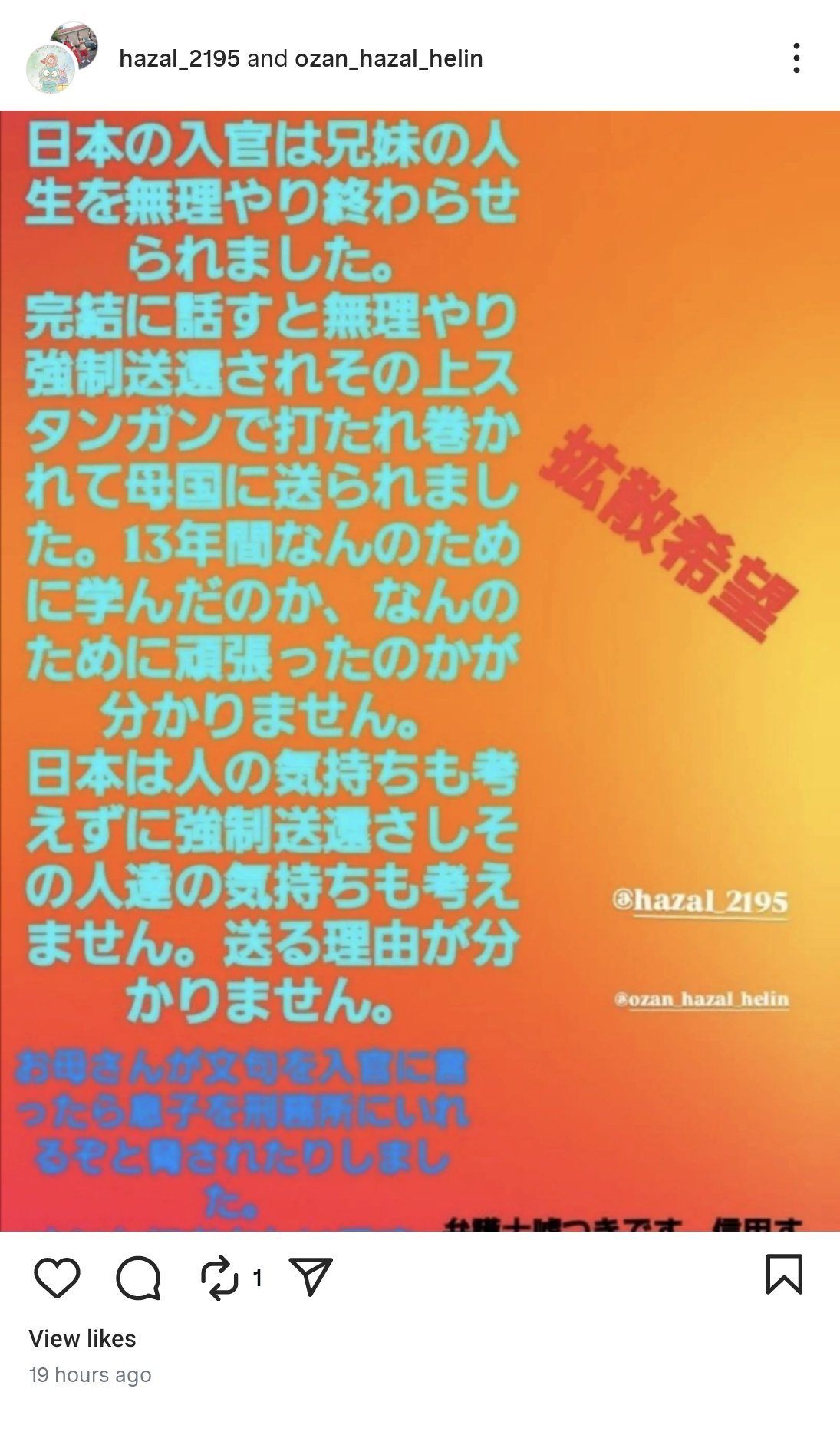

この写真は19時間前に投稿されました。

入管と日本と日本人に対する恨み辛みを綴ってます。

曰く、

「日本の入管は兄妹の人生を無理やり終わらせられました。」

「強制送還され、その上でスタンガンで打たれ巻かれて母国に送られました。」… pic.twitter.com/Kry53HyObL

なんで逮捕するの?法律変えないと駄目だな。時代錯誤Pornhubで動画を売っていた日本人カップルが去年、逮捕された。だれにも迷惑かけてないのに。https://t.co/uJdcjmW9SR https://t.co/K7ytwAre6y

— 池田信夫 (@ikedanob) August 21, 2025

grok「減税で物価が上がる」ということさえ知らないバカもまだ多い。チャットGPTに教えてもらえ。https://t.co/sCjVBM8VH6

— 池田信夫 (@ikedanob) August 21, 2025

・・・池田さんは「減税で物価が上がるのは公務員試験で習うはず」と強く主張してるけど、実際は経済学者の間でも意見が分かれる。減税の効果は「乗数効果」(1円の減税で何円の経済効果があるか)や、消費と貯蓄のバランスに依存する。例えば、もし減税で貯蓄に回る人が多ければ、需要増加は抑えられて物価上昇は限定的になる可能性もある。日本の場合、貯蓄率が高い傾向があるから、この点も考慮が必要だね。

結論:必ず上がるわけじゃないけどリスクはある減税が「必ず物価を上げる」とは言えないけど、現在のインフレ環境(2025年8月時点でコアCPI 3.7%)では、需要を刺激して物価を押し上げるリスクはあるよ。特に、供給が追いつかない場合や、財政赤字が市場の懸念を招けば、長期金利上昇を通じて間接的に物価に影響を与えるかもしれない。 一方で、玉木さんの提案するような「控除引き上げ」や「暫定税率廃止」は、給付金ほど劇的な需要増を招かない可能性があり、物価への影響は比較的小さいかもしれない。

Chat GPT

いいえ、**減税したからといって必ず物価が上がるわけではありません**。

物価がどう動くかは、減税の種類・規模・経済状況によって大きく変わります。---

### **1. 減税で物価が上がる場合**

主に **需要が増えるタイプの減税** のときです。

* **所得税や消費税の減税** → 手取りが増え、消費が活発になる

* **景気が好調なとき** → 需要が強まって企業が値上げしやすい

* **供給が制約されているとき**(人手不足・資材不足) → 需要増がすぐ価格上昇につながる

**例:**

* 2020年代初頭の米国での大型減税+給付金 → 需要急増でインフレ加速---

### **2. 物価が上がらない、または下がる場合**

* **景気が弱いとき** → 減税しても消費や投資があまり増えず、デフレ圧力が続く

* **供給力が十分あるとき** → 生産が追いついて価格が安定

* **企業が価格競争を続ける環境** → 価格転嫁が進まない

**例:**

* 1990年代の日本の減税 → 景気刺激効果は限定的で、デフレは続いた

### **3. 減税の種類による違い**

| 減税のタイプ | 物価への影響 |

| ------ | ------------------------- |

| 消費税減税 | 物価を**一時的に下げる**(税率分) |

| 所得税減税 | 需要が増えて**物価上昇圧力** |

| 法人税減税 | 投資促進→供給力増加なら**物価抑制**もあり得る |

### **まとめ**

* 減税 = 物価上昇 **ではない**

* 景気・需給バランス・減税の規模や種類がカギ

* 日本のように長期デフレ傾向なら、減税しても物価はあまり動かない場合が多いです。

Gemini

減税がインフレを必ず引き起こすとは限りませんが、その可能性は高いと考えられています。経済の状況や減税の内容によって、インフレへの影響は異なります。

### 減税がインフレにつながるメカニズム

減税が行われると、家計や企業の使えるお金が増えます。これにより、以下のような流れでインフレが加速する可能性があります。

* **需要の増加**: 減税によって消費者の購買力が高まると、商品やサービスに対する需要が増加します。

* **供給が追いつかない**: 需要が急激に増えたにもかかわらず、生産能力(供給)がすぐに拡大しない場合、需要が供給を上回り、物価が上昇します。

このメカニズムは、**「ディマンドプル・インフレ」**(需要牽引インフレ)と呼ばれます。

### インフレにならない可能性

一方で、以下のような状況では、減税がインフレに直結しない、またはインフレを緩和する効果を持つ可能性もあります。

* **デフレ期**: デフレ経済下では、消費者の購買意欲が低く、お金を使わない傾向が強いです。減税によって手元に残るお金が増えても、消費に回らず貯蓄に回ってしまう場合、需要はそれほど刺激されません。

* **不確実性が高い時期**: 将来に対する不安が強い場合、減税で得られたお金を消費に回さず、将来に備えて貯金する人が増える可能性があります。

* **供給制約がない場合**: 需要の増加に対して、企業が生産をスムーズに拡大できるような状況であれば、需給のバランスが崩れにくく、物価の上昇が抑えられます。

* **コストプッシュ・インフレの抑制**: 原油価格の高騰や円安による輸入物価の上昇など、コスト要因で物価が上がっている場合(コストプッシュ・インフレ)、減税は物価上昇を抑制する効果を持つ場合があります。特に消費税減税は、消費者への直接的な負担を減らすため、物価上昇の緩和につながる可能性があります。

デマンドプルインフレやコストプッシュインフレといった基本的概念がないと経済分析するのは難しいのかも知れないね。

Why your partner doesn't want to be intimate anymore

Women get bored with monogamy much sooner than men.Interviewer: "Really?"Perel: "Yes. That's not what men think. Men think she's not interested in sex, and what they should probably replace it with is that she's not interested in the sex she's going to have. In order to want sex, it needs to be sex that is worth wanting. For women to remain interested, it needs to be interesting."

へええ。

「マディソン郡の橋」だな。

一夫一婦制と性生活の課題女性はモノガミーに飽きやすい?: エスター・ペレル氏は、多くの男性が「妻は性生活に興味がない」と考える一方で、実際には「女性は男性よりも早く一夫一婦制に飽きやすい」と指摘しています(33:48)。これは、女性が性に対して消極的だからではなく、関係性が面白くなくなり、性行為に魅力を感じなくなっているためだと説明しています。性生活を面白くする方法: ペレル氏は、パートナーとの性生活をより満足のいくものにするためには、「同じことの繰り返し」をやめ、遊び心、探究心、想像力を関係に持ち込むことが不可欠だと強調しています。性的な活力を取り戻すには、量を増やすことではなく、質を高めることが重要であると述べています(35:27)。

同じことの繰り返しは駄目だな。ドラマ仕立てがいいかも?

変化へのアプローチトレードオフを受け入れる: 人生にはトレードオフがあり、完璧なものをすべて手に入れることはできないと説いています。もし現在の関係に不満があるなら、不満を言うだけでなく、関係を改善するために積極的に行動するか、正直に別の道を選ぶかの決断を迫るべきだと述べています(36:54)。

これはむずかしいところだろうな。

親密さを取り戻すための対話: 長年失われた親密さを取り戻す方法として、パートナーに正直な気持ちを伝えることを提案しています。具体的には、「以前のような親密さが失われ、寂しく思っている。再び関係を立て直すために一緒に努力してくれないか」と尋ねる手紙を書くことを推奨しています(42:47)。自己責任の重要性: 人々はしばしば他人のせいにしたり、不満を口にしながら何もしなかったりすると指摘し、自分の望むものを手に入れるために責任を持って行動することの重要性を強調しています(38:17)。

提供されたYouTubeビデオ「The Relationship Crisis No One Talks About That's Killing Your Sex Life!」の要約は以下の通りです。現代の人間関係における課題社会性の萎縮: 関係セラピストのエスター・ペレル氏は、現代人は社会的なスキルを失いつつあり、対人交流を練習する機会が減っていると指摘しています [02:45]。デジタルデバイスと孤独: 人々はリアルな人間関係の代わりにスクリーンに時間を費やしており、これによってつながりが薄れ、孤独感や自己不信が強まっていると述べています [00:41, 01:28]。性生活の減少: 若者の間で性交渉の頻度が減少し、既婚者の間でも性的頻度が低下しているという統計が紹介されています。ペレル氏は、これはパートナーとの生活そのものが面白くなくなっているためだと説明しています [00:35, 21:06]。

世界は遅れて日本に追いつくな。

オンラインデートと人間関係の複雑さアプリの課題: デートアプリは、本来の目的である人との出会いの機会を広げるツールから、単なる代替手段になってしまっていると指摘しています [05:06]。拒絶への対処: ペレル氏は、拒絶に対処する能力を身につけることが人間関係を築く上で不可欠であると強調しています [07:18]。

動画では拒絶への対処法について具体的には言われていないようであるがGeminiくんによれば、

感情の認識と受容: まず、拒絶によって生じた悲しみや失望などの感情を正直に認め、受け入れることが重要です。無理に前向きになろうとせず、ありのままの感情を自覚します。

状況の客観視: 拒絶を個人的な価値の否定だと捉えず、相手の状況やタイミングなど、自分ではコントロールできない要因が影響した可能性を考慮します。これにより、冷静に状況を分析できます。

過剰な期待を手放す: 「こうしてくれるはず」といった見返りの期待を捨て、純粋な関係構築に焦点を当てることで、拒絶されたときの失望を和らげます。

自己肯定感の回復: 好きなことに打ち込んだり、大切な人と過ごしたりして、自分を大切にする時間を持つことで、傷ついた自己肯定感を回復させ、自信を取り戻します

とのこと。

選択のパラドックス: デートアプリでは多くの選択肢があるように見えますが、これはかえって人々を混乱させ、常に「もっと良い選択肢があるのではないか」という不安(FOMO)を抱かせると述べています [01:08, 11:34]。人間関係と個人の成長自己認識と他者との関係: ペレル氏は、自己認識は他者との関係を通して初めて深まると主張しています。自分自身について知ることは、他者との関係なしには成し得ないと説明しています [54:53, 55:09]。

「自我」というのは他人の視線に先にある者の認識を基盤にして形成されるんだろうね。

信頼とつながり: 人間関係の質が人生の質を決定するとし、仕事やプライベートの関係を問わず、信頼、帰属意識、そして互いを認め合うことが重要だと説いています [01:19:35, 01:20:06]。自信の定義: 彼女の友人の言葉を引用し、自信とは「欠点のある自分を認めつつも、自分自身を高く評価する能力」だと定義しています [59:02]。

いいこというね。

Confidence is when you are able to see yourself as a flawed person and still hold yourself in high regard.

なるほど。

@secretsof.thepast Japan’s Secret Human Lab: Unit 731 #Unit731 #WWIISecrets #didyouknow #HistoryShorts #history ♬ original sound - Secretsof thepast

@aiswanderph The Nanjing massacre memorial hall in Nanjing, China. It was built to remember the brutal killing of 300,000 civilians during the occupation of the town by the Japanese in 1937. #fyp #nanjing #fypシ゚ #fyppppppppppppppppppppppp #china ♬ original sound - YasminvonRoon

TikTokなどソーシャルメディアの影響は大きい。@moviebay21 #movieclip #moviescenes #usa #warmovie #foryou ♬ original sound - Movie.6

0 件のコメント:

コメントを投稿