消費税が存在するだけで企業にとっては人材派遣 であるとか社員の外注化であるとか ギグワーカーを使うインセンティブになるわけですね。でそうすると当然これ雇用の不安定化とかにも繋がっていきますから 少子化問題のにも影響してくるということになります

町山智浩 reposted

#もう本当のこといいます

— 米田君マーク2 (@nidaseyoni58814) October 19, 2024

消費税を社会保障目的税にしてる国は世界にひとつもありませんし、日本も使ってません。この事実を日本国民の99.9%が知りません。それは日本国民が政治経済に興味がないアホだからです。 pic.twitter.com/my3a9wb9Sf

消費税収全体を社会保障の財源だと言い募っている国は1つもありません。これは明らかで、「いや、社会保障の財源だと言えば国民は納得してくれるだろう、消費増税だって受け入れてくれるだろう」というのが、もう財務省の腹積もりなわけです。しかし、そういう国は1つもありません。そして、何度も指摘されていますが、「じゃあ、あなた方は特別会計にしているんですか?」と。昔の道路特定財源のように消費税収を区分経理して特別会計で管理していれば、まだ社会保障の財源に当てていると言えると思いますよ。 しかし、今やっていることは、消費税法の1条か2条か忘れましたが、そこに「社会保障に当てる」と書いているだけで、しかも、年間の予算の例えば社会保障関係費って37兆円、8兆円でしょう? 今、消費税収の国の税収って23兆円、24兆円でしょう? 要は、「社会保障のためにその税収を当てています」と言ったって、お金に色はついていないわけですから、そこは全く特別会計のようにリンクしていません。だから、消費税収がどこに使われているのか分からないわけです。お金に色はついていないわけですから。ですから、そういうやり方をしているのは日本だけだ、ということを指摘したと思います。そして、この言い方が私も大問題だと思うのは、消費税っていうのは逆進性のある税制でしょう。所得の低い人ほど重税感を持つ税を財源として、所得再配分機能を持つ社会保障の財源に当てようなんて、完全な論理矛盾じゃないですか。

累進消費税なら話はわかるが、貧困層に厳しい消費税で税金とって貧困層に再配分しようというのは間違っている、というわけか。

社会保障に使うなら特別会計でやるのがスジだ、と。それはやらず、社会保障に使っています、と言えば国民は納得するだろうという財務省の魂胆 だろう、というわけだね。

町山智浩 reposted

町山智浩 reposted#もう本当のこといいます

— 柚子姫🐾@れいわ消費税は廃止 (@pDyvhzFJAIAJe90) October 19, 2024

消費税はあなたの社会保障には殆ど使われていません。

大企業に減税、お金持ち資本家に減税。これが消費税の正体です。#れいわ新選組 #比例はれいわ #消費税廃止が最高の経済政策 pic.twitter.com/UiVbNGH2ht

これはれいわのほうが説得力あるんじゃない?これ見て!酷いでしょ😡 https://t.co/N3Yn9bcsfv pic.twitter.com/J4CoBVCuv6

— 柚子姫🐾@れいわ消費税は廃止 (@pDyvhzFJAIAJe90) October 18, 2024

バカなやつだな。60歳以上の高齢者が資産の7割をもっているから、40代が貯蓄ゼロになるんだよ。

— 池田信夫 (@ikedanob) October 19, 2024

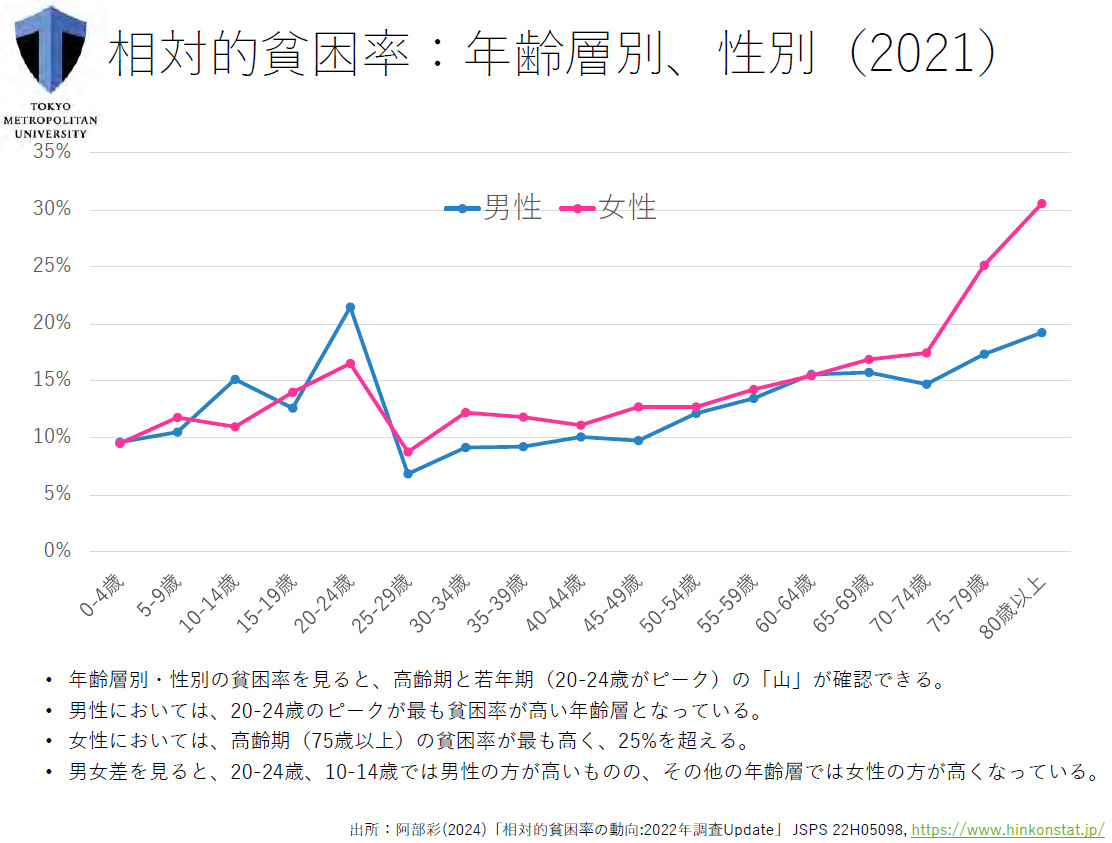

日本の高齢者は豊かなんだから、貧困化している現役世代から所得移転してはいけないのだ。 https://t.co/8rdRPuTyX5

60歳以上が日本の金融資産の7割を保有しているという説について結論から言うと、この説は必ずしも正確ではありません。

平均と中央値の違い: 一部の高額資産家によって平均値が引き上げられるため、全体の状況を正確に表していません。

金融資産を持たない高齢者もいる: 高齢者全員が裕福なわけではありません。

調査の定義や範囲の違い: 調査の条件によって結果が大きく変わるため、単純に比較できません。メディアの報道や社会の高齢化によって、このような誤解が広まっている可能性があります。

なぜこのような誤解が生まれやすいのか:高齢者=お金持ちというイメージ: 長年働いてきた高齢者はお金をたくさん持っているという固定観念が根強い。メディアの報道: よりインパクトのある数字や極端なケースが取り上げられがち。

注意すべき点:

世代間の対立: このような誤解は、世代間の対立を煽る可能性がある。政策への影響: 政策決定に誤った情報が利用される可能性がある。

誤った情報で世代間の対立を煽っているわけかな?

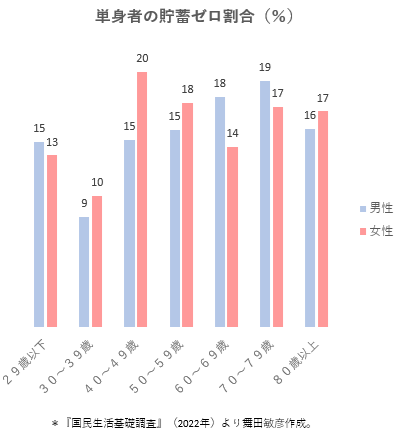

【貯蓄格差】70歳以上「貯蓄ゼロ」と「貯蓄2000万円以上」の割合を比較

10/5(土)70歳代の【二人以上世帯】約7割の世帯の貯蓄は2000万円未満。また、貯蓄ゼロの世帯は全体の約2割を占めていることがわかります。70歳代の【単身世帯】

貯蓄ゼロの世帯が「26.7%」、貯蓄2000万円以上の世帯は「25.5%」となります。 70歳代の単身世帯において、貯蓄2000万円以上を達成している世帯と貯蓄ゼロの世帯はどちらも約3割とほぼ同じくらいということがわかります。70歳代の単身世帯において貯蓄ゼロの世帯は、二人世帯の貯蓄ゼロの世帯の「19.2%」よりも「7.5ポイント」も高くなっています。高齢者、単身世代だと約3割は貯蓄ゼロなんだね

日本の高齢者は豊かなんだから、貧困化している現役世代から所得移転してはいけないのだ高齢者には豊かな人もいれば貧しい人も多い。若年層、熟年層も然り。 対峙させるべきは、貧富の差。 資本家、大企業、富裕層は貧困化している現役労働者、老人から所得移転、搾取してはいけないのだ、となんでならないのか?

国民民主の支持者の皆さんには悪いが、財務省が基礎控除を上げる可能性はまったくない。

— 池田信夫 (@ikedanob) October 20, 2024

10月から年収の壁(3号被保険者)を130万円から106万円に下げた。連合も壁を段階的にゼロに下げる方針を打ち出した。

つまり年収の壁は上がるのではなく、下がる方向。基礎控除だけ上げることはありえない。

10月から年収の壁(3号被保険者)を130万円から106万円に下げた。連合も壁を段階的にゼロに下げる方針を打ち出した。 つまり年収の壁は上がるのではなく、下がる方向。基礎控除だけ上げることはありえない。年収の壁をゼロに下げる方針というのは、社会保障制度の公平性を保ちつつ、非正規労働者も含めて多くの人々に社会保険に加入させることが主な趣旨で、基礎控除を上げるのは憲法25条の趣旨にそったもの。

政府が言っているのは「物価高を上回る所得向上を」というから動画を見ると「デフレ脱却」と言っている。Deflationとは「物価安」という意味なのだが、石破さんはわかってるのかな。 https://t.co/Jtkr7cxBxG

— 池田信夫 (@ikedanob) October 20, 2024

0 件のコメント:

コメントを投稿