引用されているは1927年3月の第一次南京事件です。37年から38年の冬におきたいわゆる南京事件とは別。https://t.co/ARc9Cw4wsM https://t.co/6vJp3Jyc3g

— buvery (@buvery2) August 14, 2024

This happened 10 years before supposed Nanking Massacre (Dec. 1937). It is called Nanking Incident (1927).

— blackrifle (@armaliterifle10) August 13, 2024

Don’t get it mixed up.

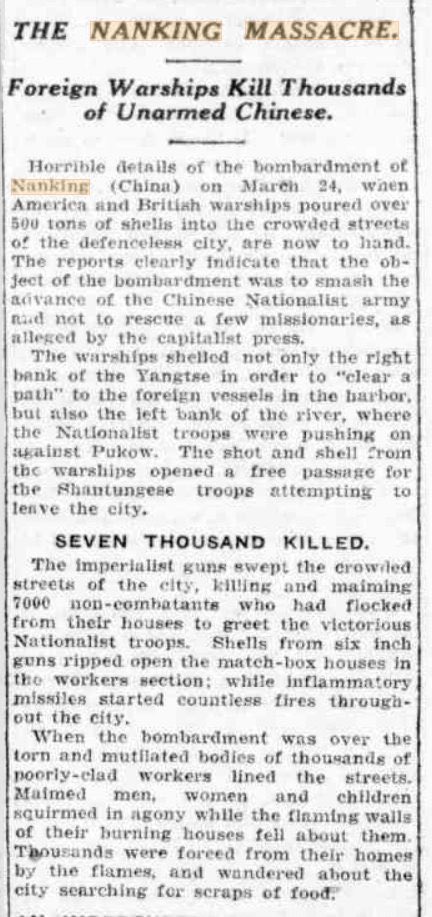

THE NANKING MASSACREForeign Warships Kill Thousands of Unarmed Chinese.Horrible details of the bombardment of Nanking (China) on March 24, when America and British warships poured over 500 tons of shelis into the crowded streets of the defenceless city, are now to hand. The reports clearly indicate that the ob- ject of the bombardment was to smash the advance of the Chinese Nationalist army nad not to rescue a few missionaries, as alleged by the capitalist press.The warships shelled not only the right bank of the Yangtse in order to "clear a path" to the foreign vessels in the harbor, but also the left bank of the river, where the Nationalist troops were pushing on against Pukow. The shot and shell from the warships opened a free passage for the Shantungese troops attempting to leave the city.SEVEN THOUSAND KILLEDThe imperialist guns swept the crowded streets of the city, killing and maiming 7000 non-combatants who had flocked from their houses to greet the victorious Nationalist troops. Shells from six inch guns ripped open the match-box houses in the workers section; while inflammatory missiles started countless fires through- out the city.When the bombardment was over the torn and mutilated bodies of thousands of poorly-clad workers lined the streets. Maimed men, women and children squirmed in agony while the flaming walls of their burning houses fell about them. Thousands were forced from their homes by the flames, and wandered about the city searching for scraps of food.

南京では何度も虐殺が起きており、江戸末期の1864年には15年に渡る太平天国の乱の最後に清朝が反乱軍の首都南京を攻略、数十万殺戮している。太平天国の乱全体では2000万ほど死亡している。

歴史家の秦郁彦さんなんかも指摘してして、南京から骨がでてきてもどの事件での骨かわからん、といった記事を読んだことがあるな・・・

いずれにせよ、ここで米英軍艦により大虐殺があったことは中国人も日本人も英米人も知っておくべき。

知っておくべきといえば、さっき読んでた高校生の歴史参考書に

第一大邦丸事件(だいいちだいほうまるじけん)とは、韓国海軍による日本民間人殺害、および虐待事件のひとつ

The Dai Ichi Daihoumaru Ship Incident (Japanese: 第一大邦丸事件, Dai Ichi Daihoumaru jiken) refers to an incident where the South Korean Coast Guard shot and killed Seto Jujiro (瀬戸 重次郎), the head fisherman of the Japanese ship Dai Ichi Daihoumaru on February 4, 1952.

李承晩ラインと竹島問題でそれまで合計で船328隻が拿捕され、拿捕時に44名が死亡し、3929人が抑留され拉致されていたが、日本が譲歩すれば漁民を解放するという要求を最終的に呑み、邦人全員の人質と引換えに国内の刑務所にいた朝鮮人犯罪者400人弱を釈放し永住権を与えられた

という文章がある。 2010.10.22 の週刊ポストセブンの記事にも

日韓漁業協議会の調べでは、65年に日韓基本条約と漁業協定が締結されるまでに、拿捕された日本の漁船は328隻、抑留された船員は3929人、死傷者は44人にのぼる。損害額は当時の金額で90億円を超えたとされている。

とある。しかし、2017/09/30 プレジデント オンラインの記事には

「海上保安白書」(昭和41年版)によると、日韓が国交を回復する1965年までに、韓国当局は327隻もの日本漁船を拿捕。3911人の漁師を拘束し、うち8人が死亡しました

とある。

出典があるのでデジタル国会図書館の確認すると

「私はヒジャブを、彼女(対戦相手)はビキニを着用してプレーしたかっただけ。裸でもヒジャブ着用でも、それが望みなら何でもいいのではないでしょうか。あらゆる文化や宗教の違いをリスペクトしてほしい」と主張した。もっともだな。

本人たちは赤いつもりでも、劣化して茶色くなっている現象は昨今よく見られるからな。 https://t.co/KK0BN9f1ZM

— kazukazu (@kazukazu881) August 13, 2024

トランスヘイトの自由こそ基本的人権である 佐藤悟志挑発的な表題だが、内容を読んでみないとわからんな。 極左の「赤」がソ連のように言論の自由を弾圧するという意味なら、茶色くなったほうがましだな。

つきあってたことは先輩も知ってたんだ?…からの

— 910シュテルン (@cross2spirit) August 13, 2024

まさかの渡辺選手から

一般女性と結婚しましたとの報告!

ワォ!!!

この流れがあったから温めてたとかw

浜田メダル、ゲット!!

渡辺選手

ご結婚おめでとうございます!!#ジャンクSPORTS#高田真希 #渡辺勇大 pic.twitter.com/Lb5B8yAaXw

【新着記事】池田 信夫: 日本がいまだに「デフレ」だと思っている政治家のための経済学 https://t.co/K2dBrDzvXz #アゴラ

— アゴラ (@agora_japan) August 13, 2024

まず「デフレ脱却」の意味がわからない。「デフレーション」には物価下落以外の意味はない。

この需要と所得の縮小の悪循環が始まっていたんです。これをデフレーションと言います。縮む、縮む、所得は縮むし、需要は縮むし、となるほどで、需要の合計もGDP、生産の合計も所得の合計もGDPだけど、これらの合計もGDPです。日本は見事に縮んでいったんですよ、こうやって。今だって増えてないですよ。他の国は普通こうですからね、こうなるところが、こうなっちゃったんですよ。 デフレになっちゃった国って、この状況、供給能力があるんです。「もっと働けますよ」「1日3本だって出せますよ」と言っても、客側が金がないから「申し訳ないんだけど、1本だけで」となり、需要が足りない。この需要、つまりGDPが供給能力に対して不足して、ここにデフレギャップ、別名需要不足が生じるんです。これがデフレの正体です。 つまり、バブル崩壊と橋本政権の緊縮財政、例えば消費税増税や公共投資の減少、減税廃止などの結果、日本はずっとこのデフレギャップが残ることになってしまったんですよ。客がいないわけだから、こっち側が削られていくわけですね。例えば、「ちょっと小池さん、もう次回からいいや」といった感じで、仕事を失ったわけです。人件費削減が必要になり、失業者が増えるでしょう。失業者が金を使わないから、当然需要が増えない。悪循環、悪循環。設備は廃棄され、もう投資しないってなったら、設備産業の需要も減るでしょう。ここがいつまでも埋まらないという状況になったんです。そんな状況でGDPが増えるわけがないでしょう、というのが日本のこの長期低迷、いや、超停滞ですね。 これがデフレーションの真相なんです。ちなみに日本はこれでもまだマシなんですよ。アメリカは1929年の世界大恐慌の時に超デフレに陥り、GDPが4年間で6割に減りました。とんでもないデフレでしたが、その理由は全く同じで、バブル崩壊と緊縮財政です。しかも、あの時のアメリカはさらにひどい対応をしました。政府が「生産主義だ」と言って、「余分なものがあるからダメなんだ。だから生産を止めて、企業を潰せ」という政策を取りました。すると、失業者が激増し、需要が減り、これがいつまでも埋まらなかったんです。 だから、アメリカがデフレーションから最終的に脱却できたのは、戦争のおかげです。戦争は需要をめちゃくちゃ増やしますからね。これが日本のGDPがこんな無惨なあり様になった、たった一つの理由です。

Deflationary Gap is the amount by which actual aggregate demand falls short of aggregate supply at level of full employment.

ここらへんは双方に用語上の食い違いがあるんだろうね。

この手の問題は学界では20年前に答が出ていて、量的緩和は理論的には有効だが、やってみたらだめだった。

— 池田信夫 (@ikedanob) August 13, 2024

MMTは金利が永遠にゼロなら正しい(ラーナーの機能的財政)が、金利がつくと成り立たない。

高学歴の国民民主には、この本の最終章だけでも読んでほしい。https://t.co/RrGJKTuIsi

MMTは金利が永遠にゼロなら正しい(ラーナーの機能的財政)が、金利がつくと成り立たない。

金利の話も西田さんなんかが応答しているんだけど・・・

◯「池田信夫氏が増税の代わりに国債を発行しても潜在的国民負担率は同じとTweet。この"潜在的国民負担率”が財務省の罠!」西田昌司がズバッと答える

◯「MMTで国債発行出来ても金利が上がれば財政は破綻するのでは?」週刊西田一問一答おまけ

◯「国債の利払いがやばい」は嘘 増税メガネ岸田政権が72兆円国民に出し渋っているんだ、と

経済学者とか経済評論家というのは陰で悪口言い合っているだけで、討論会とかないのかね?

(池田・西田)

国民民主はMMTなのか。頭は大丈夫か。

— 池田信夫 (@ikedanob) August 13, 2024

「自国通貨建て国債の発行制約はインフレのみということで、これは明らかに正しい」。

トルコみたいに金利が50%になってもいいのか? https://t.co/9XQmEsZC6j

Copilot との会話、

トルコの金利が上昇した主な理由は、インフレリスクの高まりに対応するためです。トルコ中央銀行は、原油価格の上昇や通貨リラの変動によるインフレ圧力を抑えるために、政策金利を引き上げました³。 また、トルコのインフレ率は非常に高く、これを抑制するために金利を引き上げる必要がありました。2023年6月には政策金利が15%に引き上げられ、その後も追加の利上げが行われ、2024年4月時点では50%に達しています²。 このような高金利政策は、インフレを抑えるための措置として行われていますが、同時に経済に対する影響も大きいです。

ソース: Copilot との会話、 2024/8/13 (1) トルコ中銀、予想以上の利上げ-インフレリスクの高まりに .... https://bing.com/search?q=%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%b3+%e9%87%91%e5%88%a9+%e4%b8%8a%e6%98%87+%e7%90%86%e7%94%b1. (2) 【最新】トルコリラの金利について徹底解説|過去の推移 .... https://imasugu-fx.com/try-interest-rate. (3) 今後、上昇に転じるか。金利の高さが魅力の「トルコリラ」の .... https://www.bank-daiwa.co.jp/column/articles/2023/2023_416.html. (4) トルコ中銀、予想以上の利上げ-インフレリスクの高まりに .... https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-18/QQ5W4NDWX2PU01.

インフレが国債の発行制約要件ということと、インフレ抑制するためにトルコのように金利が高くなっていいのか?というのでは話しが噛み合っていない。

どの程度のインフレになったら制約し、インフレ抑制にはどうするのか?と質問するならまだ、わかる。

今回の利上げは正しかったということ。時期尚早とか騒いでるのは、植田さんの方針転換を読めなかったヘマな投機筋だけ。

— 池田信夫 (@ikedanob) August 13, 2024

むしろまだ低すぎる。名目中立金利は2%。「0.5%が上限とは思わない」という植田さんのコメントは正しい。 https://t.co/U50VVGguVb

しかし、池田さんは、「はっきり言って、株価なんかどうなってもいい。」といっていたわけで、株価の上がり下がりで今回の利上げの正当性を主張できないはず。

トルコとのビザ免除渡航の停止に動かない外務省、改正入管法に則ってやるべき事をやらない法務省、そして、粛々とやるべきことをやらない役所に「やれ!」と指示を出さない政治、岸田政権こそ日本が不良クルド人から舐められ、それを助長させている元凶。 https://t.co/y4Xv4AeR36

— Joeler189 (@Joeler189) August 13, 2024

トルコとのビザ免除渡航の停止に動かない外務省、改正入管法に則ってやるべき事をやらない法務省、そして、粛々とやるべきことをやらない役所に「やれ!」と指示を出さない政治、ここまではいいんだが、クルド人に限定するからレイシストだ、と言われるんだろうね。

「クルド人は真面目でよく頑張る」 トラブル頻発でも、解体業者が「クルド人作業員を好んで使う」知られざる理由 8/13(火)フザケた記事だな。

— buvery (@buvery2) August 13, 2024

川口市のクルド集団はトルコ国籍で、ほぼ全部がビザ免除と難民申請を乱用した偽装難民であり、違法就労、違法雇用、脱税、社会保障の踏み倒しで日本のシステムを吸血しているのが根本的問題で、その上に、日常的迷惑行為に加え、殺人、強姦、強盗、傷害 https://t.co/mpafwaLpb3

「日本人の若手に根性がないんじゃないんです。誰だって職場環境が悪ければ辞めますよ。ところが、クルド人の作業員は和気あいあいとしてます。クルド人の古株連中だって昭和のノリで修行をさせられたと思うんです。ところが元々持っている文化が違うからなんでしょうか、日本の作業員みたいに、くだらないイジメや、つまらない駆け引きとか、見栄の張り合いなんてことは一切しない。真っ直ぐに仕事と向き合ってくれますよ」

まじめでやさしい人が多いんだな。

“検挙人数”最多はベトナム人や中国人でも「クルド人」に非難が集中 “偽装難民”問題の背景にある「出入国在留管理庁」の複雑な事情 8/13(火)難民問題を考える際には、「審査期間の異常な長さ」にも注視すべきだ。 その期間は申請者1人に対して平均およそ2年間。最も早い人でも数ヵ月かかり、遅い人だと3年かかる。また、1度目の審査で不許可となっても再審査を求めれば、審査期間は平均4年間となる。その間、申請者の外国人は仮放免者という不法滞在状態が続く。審査中の難民認定申請者に対して「強制送還しろ!」「税金泥棒!」と叫んだところで、審査の結果待ちを必要とする在留外国人としては日本に居続けるしかない。

審査制度そのものを改革せにゃならんね。

- **Enlightenment Views on Religion:** Enlightenment thinkers, especially in Germany, viewed religion primarily as a system of ethical teachings, focusing on moral principles rather than religious rituals, miracles, or traditional doctrines. Figures like Immanuel Kant and Thomas Jefferson exemplified this approach by stripping away supernatural elements and retaining only the ethical teachings

へええ。

宗教物語で、奇跡なんてのは嘘か、比喩的な意味しかないわけで、それをまともに信じている現代のアブラハムの宗教の信徒たちよりも、トマス・ジェファーソンはよほど進歩的だったんだね。

大事なのは倫理的な教訓だ、と。

ただ、それだけじゃないんだよなああ。

.- **Romantic Reaction:** In the early to mid-19th century, a Romantic reaction emerged against the Enlightenment's rationalist perspective, emphasizing feeling, imagination, and nature. This movement opposed the intellectual and detached approach of Enlightenment thinkers, advocating for a more emotionally and intuitively grounded understanding of religion.- **Friedrich Schleiermacher's Theory:** Schleiermacher, a German theologian, proposed that the essence of religion is a profound feeling of absolute dependence and experiencing all things as part of the infinite or divine. For him, religion is fundamentally about this feeling of interconnectedness with the infinite, rather than specific practices or beliefs.- **Rudolph Otto's Concept of the Holy:** Otto introduced the idea of the numinous or holy as a unique religious experience characterized by awe and overpowering presence. He described these experiences as fundamentally different from ordinary experiences and believed they give rise to religious doctrines and traditions.

神秘体験みたいのはあるんだよなあ。

- **William James's Psychological Approach:** William James, a pioneer in psychology, studied various mystical and religious experiences, identifying common features such as ineffability, noetic quality, transiency, and passivity. He viewed these experiences as central to religion but also acknowledged that religion involves more than just individual experiences, including social and doctrinal aspects.

それに加えて、社会的な意義も。

- Emile Durkheim, a pioneering French sociologist, viewed religion as a social phenomenon and explored its nature through his work, notably in "The Elementary Forms of the Religious Life."- Durkheim argued that religion involves a system of beliefs and practices related to sacred things, and he believed that the concept of the individual is a product of social reality.- He proposed that to understand the origins of religion, one should examine universal human needs observable in current primitive cultures, finding totemism as a foundational form of religion.- In totemism, a community reveres a non-human object (often an animal) as sacred, which symbolizes and protects the community, leading to the worship of the clan itself rather than an external deity.- Durkheim's theory emphasizes that the primary function of religion is to foster social bonding and collective identity through rituals, rather than focusing on religious beliefs or doctrines. Critics argue that his theory is overly reductionistic and relies on inaccurate data about Aboriginal cultures.

- **Max Weber's Influence**: Max Weber, a German scholar crucial to modern sociology, sought to understand religion's impact on societal development, focusing on how religious ideas influence history.- **Protestant Ethic and Capitalism**: Weber’s notable work, "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism," explores how Protestant beliefs contributed to the development of capitalism.- **Types of Religious Virtuosos**: Weber identified different types of religious figures, including priests, mystics, ascetics, and prophets, each with unique roles and forms of influence within religious communities.- **Routinization of Religion**: After charismatic founders like Jesus or the Buddha die, religious movements often undergo routinization, creating structured institutions, rituals, and bureaucracies to sustain themselves.- **Religion's Purpose and Critique**: Weber viewed religion as a means to provide meaning amidst suffering and was not antagonistic towards it. However, some critics argue that his approach lacks a specific theory of religion and is overly theoretical rather than observational.

宗教の教義の特徴によって、社会の進歩にも影響を与えるし、また、個人の苦しみに意味を与えて耐え忍ばせる機能もあるわけだね。

- **Victor Turner's Theory:** Victor Turner, an anthropologist known for his work on rites of passage, developed a theory that these rituals mark significant life transitions, involving three stages: preliminal (separation from norm), liminal (transitional phase), and postliminal (reintegration with a new status).- **Examples of Rites:** Classical examples include the Islamic pilgrimage (Hajj) and Protestant baptism. In the Hajj, participants enter a liminal state during pilgrimage, experiencing equality and communal bonding, before returning to their societal roles. Protestant baptism similarly involves preparation, a transformative act (baptism), and then a new status as a baptized Christian.- **Liminal Institutions:** Turner identified "liminal institutions" as social structures designed to prolong the liminal experience and its sense of communitas. Examples include monasteries and historical countercultural movements like hippie communities, where traditional social roles and norms are temporarily suspended.- **Challenges of Liminality:** Turner’s romantic idea that such liminal states can improve societal conditions faced challenges. Many experimental communities aiming to foster this transformative experience struggled with practical difficulties, such as managing communal living and personal property issues.- **Critique and Impact:** Turner's theory raises questions about the idealism of achieving a perfect society through liminality and whether the true self revealed in such states is inherently positive. His concepts, despite their limitations, remain influential in anthropological studies of religion and social organization.

- Clifford Geertz, an American anthropologist, viewed religion as a system of symbols akin to a language or map that provides models of reality and guides actions and emotions.- He argued that religion gives a sense of meaning, making life’s difficulties more bearable, similar to Max Weber's view, and helps individuals relate to the world through rituals and practices.- Geertz explored why religion feels "true" to its adherents, citing factors such as tradition, personal experience, charismatic leaders, scripture interpretation, and particularly the impact of participating in religious rituals.- He emphasized the importance of "thick description" in understanding religion, urging scholars to approach it from the perspective of its practitioners rather than as an outsider.- Geertz suggested that no single discipline—be it psychology, sociology, or anthropology—can fully capture the essence of religion, advocating for a multifaceted approach that incorporates various academic perspectives.

Here’s a summary in five bullet points:

1. **Mass Immigration as a Central Issue:** Immigration dominates European elections, with right-wing populist parties gaining power across the continent by promising to stop it.

2. **Rise of Right-Wing Populism:** Countries like Italy, the Netherlands, Sweden, and Austria have seen a significant increase in support for far-right parties due to concerns about immigration.

3. **Historical and Colonial Roots:** The ongoing instability in the Middle East and Africa, rooted in colonialism and neocolonialism, is a major driver of mass migration to Europe.

4. **Economic Exploitation:** Multinational corporations continue to exploit resources in Africa and the Middle East, perpetuating poverty and conflict, which drives people to seek better lives in Europe.

5. **Climate Change and Labor Demand:** Climate change exacerbates migration, while Europe's economy relies on low-wage immigrant labor, creating a paradox where immigration is both a problem and a necessity.

欧州では移民が問題になっている、と。

多国間企業がアフリカや中東の資源を搾取、地域に貧困が定着し、地域の人々は中東に流失。

欧州の経済は低賃金で働いてくれる移民に頼っている、と。

ーーー移民に頼らざる得ないが、移民が大量にはいれば社会問題もおきる、というわけだね。

うん。大谷さんすごい。Home run No. 36 for Shohei! pic.twitter.com/UenWmTcjLO

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 13, 2024

0 件のコメント:

コメントを投稿