Spica reposted

この二人なら、甘利先生が入っているべきだと思う。ホップフィールドはバックグランドが物理(化学?)だからというのはあるかもだけど、ヒントンは実験心理学だし、基準がよくわからない

— Yuki Kamitani (@ykamit) October 8, 2024

基準がよくわからない基準は白人だろう?

「うい子 羽衣子 Uiko」の方がよほどインパクトがある。

— Spica (@CasseCool) October 8, 2024

芸名(?)かと思ってましたが本名だったのですね。 https://t.co/vjt3vGfl2Z

小さい時、男の子に名前をからかわれたことがある、Yes OR No?

インフレターゲットを世界に先駆けて導入したのは1990年のニュージーランド中銀ですが、同国では1970年代から10%を超えも珍しくないインフレが続いており、導入直近も6%代を記録していた。それを「2%以下」に抑制する目的で行われた。一瞬で成果が出たことで、高インフレに悩む国々が後に続いた。 https://t.co/SaVaJMSKAW pic.twitter.com/CaCGBqbfbn

— Spica (@CasseCool) October 8, 2024

自分

インフレターゲットって、物価の不良国(悪性インフレ)が安定させるための仕組みで、もとから優等生だった日本には不要って本当?

Copilot

インフレターゲットは、もともと高いインフレ率を抑制するために導入された政策です。例えば、ニュージーランドやイギリスなど、1980年代から1990年代にかけて高いインフレに悩まされていた国々が最初に採用しました²。

日本の場合、長期間にわたるデフレや低インフレが問題となっていたため、インフレターゲットを導入して物価を上昇させることを目指しました¹。2013年に日本銀行が2%のインフレ目標を設定したのもその一環です⁴。

したがって、日本にインフレターゲットが「不要」とは一概には言えません。日本の経済状況に応じて、物価安定を図るための一つの手段として活用されています。

「もともと、かくかくしかじかだった」からというところから、いま、こうすべき、にもっていくのはファラシーではある---Genetic fallacy とか発生論の誤謬とか言われる。

失敗ばっかだとすれば意味ないなあ。元経済破壊担当大臣さん、単純な話、失敗したことを繰り返さないだけのことです

— Spica (@CasseCool) October 9, 2024

2013年1月に2%インフレターゲットを導入してはや12年、日本は豊かになりましたか?

2%インフレが(金融緩和ではなく)外的要因で達成された今、インフレ率を超える賃金upが起きてますか? https://t.co/abBqiLkOTC pic.twitter.com/VceDir5mWR

自分

インフレ率を上げた成功例はあるの?

Copilot

インフレターゲットを設定してインフレ率を上げた成功例もいくつかあります。

1. **日本**: 2013年に日本銀行が2%のインフレ目標を設定し、アベノミクスの一環として金融緩和政策を実施しました。この結果、長期間のデフレから脱却し、インフレ率が徐々に上昇しました。

2. **スウェーデン**: 1990年代初頭にインフレターゲットを導入し、低インフレからの脱却を目指しました。これにより、インフレ率が目標範囲内に上昇し、経済の安定が図られました。

3. **アメリカ**: 2008年の金融危機後、連邦準備制度理事会(FRB)はインフレターゲットを明確にし、2%の目標を設定しました。これにより、インフレ率が低迷していた状況から徐々に上昇し、経済の回復が促進されました。

これらの例では、インフレターゲットの設定とそれに伴う政策が、低インフレやデフレからの脱却に寄与し、経済の安定と成長を支えました。

インタゲが、低インフレやデフレからの脱却に寄与した場合もあるわけだね。、

消費税収は、法人税減税の穴埋めに使われてます。

— 🍛何食べ太 (@whatIvedone6080) October 8, 2024

消費税収は、法人税減税の穴埋めに使われてます。

消費税収は、法人税減税の穴埋めに使われてます。

消費税収は、法人税減税の穴埋めに使われてます。

消費税収は、法人税減税の穴埋めに使われてます。 pic.twitter.com/522HpotzES

【いま人気の記事3位】池田 信夫: 消費税の増税は法人税減税のためではない(アーカイブ記事) https://t.co/fBq8z9azMO #アゴラ

— アゴラ (@agora_japan) October 11, 2023

これは高市氏が正しい。れいわがいつも言っている次の話は嘘である。

NHK日曜討論で消費税は社会保障の為と言う、高市早苗さんの話しはウソだと分かる画像。#日曜討論 pic.twitter.com/ZeJgIYyvJF

— ぽてと🐾@政治は未来への投資 (@mirai_youme) June 19, 2022

法人税の減税6.1兆円より、消費税の増税17.1兆円のほうがはるかに大きい。それは法人税では説明がつかないのだ。残りの11兆円はどこへ行ったのだろうか。・・・・ 消費税収は22兆円。つまり消費税が増税された最大の理由は、激増する社会保障の赤字の穴埋めだが、全額を使っても穴は埋めきれない。それが「消費税が社会保障にすべて使われている」という意味である。しかし、法人税で得られた税収も社会保障に使われるのであれば、 法人税減収分=消費税増収分とまでは言えないまでも、減収分を消費税で埋めた、というのは必ずしも間違ってはいない。

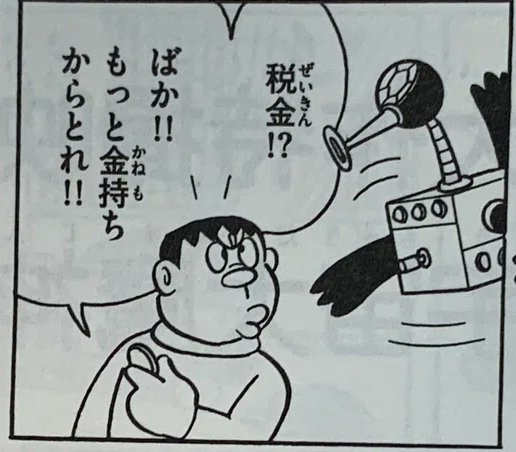

「税金、もっと金持ちからとれ」ジャイアンもっと金持ちから取れ!!#ドラえもん pic.twitter.com/jvu0t6Q1aJ

— 僕はタヌキじゃない! (@dora_eemon0903) October 8, 2024

というわけではあるまい。これが90年代までの日本の中産階級。 https://t.co/7jHBmjHjY0

— 町山智浩 (@TomoMachi) October 8, 2024

これはロマンチックすぎませんか。むしろ、地下生活者の手記の主人公が、あの娼婦に対してやったような態度に出る気がする(ソーニャは、実在しない) https://t.co/RKvYXSI1dT

— 福岡貴善@悠人書院 (@fukuoka_t) October 8, 2024

自分

『地下生活者の手記』のあらすじは?

Copilot『地下生活者の手記』(原題: Notes from Underground)は、フョードル・ドストエフスキーによる1864年の作品です。この小説は、名もなき主人公「地下生活者」の独白形式で進行します。 物語は二部構成になっており、前半は地下生活者が自らの孤立した生活や社会に対する不満を語る独白です。彼は理性や論理に基づく社会の価値観に反発し、人間の本性は非合理的であると主張します¹²。 後半では、地下生活者が若かりし頃の経験を回想します。彼は売春婦リザと出会い、彼女を救おうと試みますが、最終的には彼女を拒絶し、自らの孤独をさらに深めます。この部分では、彼の内面の矛盾や苦悩がより具体的に描かれています²³。

主人公が最初にリザを救おうとした理由と、最終的に彼女を拒絶した理由は、彼の複雑な心理状態と自己矛盾に深く関係しています。### 救おうとした理由 1. **自己確認の欲求**: 主人公は自分の存在意義を確認したいという欲求から、リザを救おうとします。彼は自分が他人に対して影響力を持ち、善行を行うことができると証明したかったのです¹。

2. **同情と共感**: リザの境遇に対する同情と共感も、彼の行動の一因です。彼はリザの苦しみを理解し、彼女を救うことで自分の人間性を確認しようとしました²。### 拒絶した理由 1. **自己嫌悪と不信**: 主人公は自己嫌悪と他者への不信感が強く、リザの純粋な感情を受け入れることができませんでした。彼は自分が無価値であると感じており、リザが彼を本当に愛することはないと信じていました³。2. **恐怖と逃避**: リザとの関係が深まることに対する恐怖も、彼の拒絶の一因です。彼は他人との深い関係を築くことに対して恐怖を感じ、最終的にはリザを遠ざけることで自分の孤独を守ろうとしました³。 これらの要素が組み合わさり、主人公はリザを救おうとしながらも、最終的には彼女を拒絶するという矛盾した行動を取ることになりました。この行動は、彼の内面的な葛藤や自己矛盾を象徴しています。

この画像をみてほしい

— 複利増男@年収1本越えの先へ (@dokidoki_smiler) October 8, 2024

63歳とは言えない肌艶の良さ、大きめの口、きりっとした眉。

自民・高市早苗氏「反石破」の旗頭か 衆院選で再始動、応援依頼殺到、麻生・茂木氏も接近https://t.co/5c0NuDXosO pic.twitter.com/4WZZ7xeBr1

63歳とは言えない肌艶の良さ、大きめの口、きりっとした眉

肌艶→化粧

眉→描いている あるいは入れ墨?そういう外見はどうでもいいから中身で頑張ってもらいたい。

0 件のコメント:

コメントを投稿