そこばかりついてもしょうがない。A Japanese meme about Ishiba-Trump meeting and how some netizens on the anti-Ishiba right are trying to make a big deal out of Ishiba's "rude" sitting style. https://t.co/EytW79oMiO pic.twitter.com/ShWcfxhFvC

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) February 8, 2025

ふたりとももっと頑張れ!語るより笑い合った楽しい時間だった。

— 蓮舫🗼れんほう🇯🇵 (@renho_sha) February 9, 2025

辻元ちゃん、戦友なんだよね。

ありがとう。 https://t.co/AyN0KAt0kT

「コストプッシュ・インフレ」には利上げはきかないという謎理論がはやっているが、マクロ経済学の教科書のどこにそんなことが書いてあるのか。 https://t.co/2olNG4FfsX

— 池田信夫 (@ikedanob) February 9, 2025

書いてあってもなくても、問題はその理論が妥当かどうか。

あとは、埼玉県もですかね。 https://t.co/xGi6KRDaHe

— ルビー🇯🇵 (@Tadano_hoshu) February 8, 2025

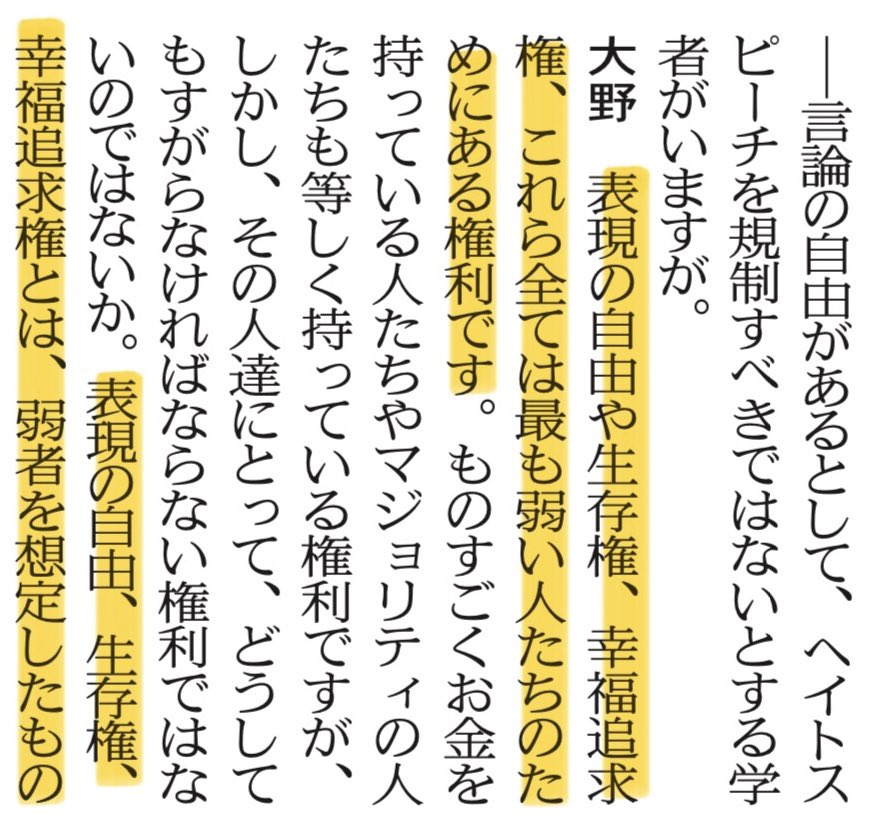

表現の自由、生存権、幸福権は強者も等しくもっているが、その人達はべつにそうした自由や利益を権利として国家から保護される必要性が生じることが少ない。むしろ、そうした自由利益が侵害されやすいのは弱者であって、その意味で、こうした権利がその力を発揮できるのは最弱者の権利として、というのはそのとおりじゃないの?

表現の自由、生存権、幸福権は強者も等しくもっているが、その人達はべつにそうした自由や利益を権利として国家から保護される必要性が生じることが少ない。むしろ、そうした自由利益が侵害されやすいのは弱者であって、その意味で、こうした権利がその力を発揮できるのは最弱者の権利として、というのはそのとおりじゃないの?

『少数ために多数が犠牲になれ』とは言っていない。憲法に定められた人権を守れ、と言っている。

このひとに限らず、とにかく、アメリカのテレビ伝道師は・・・やばい、とおれは思う。“To say no to President Trump would be to say no to God.”

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 8, 2025

Meet televangelist Paula White, who Donald Trump just appointed to lead the White House ‘Faith Office.’

This is not normal. pic.twitter.com/uFkzBh8IVc

Spica reposted利上げ → 円高 → 原材料の円建て輸入価格の低下 https://t.co/Yuek2Bd2r8

— Spica (@CasseCool) February 8, 2025

「2012年頃まではいずれも為替市場における二大『安全通貨』だったスイスフランと円」がどこで違う道を歩むことになったのか。私がスイスフランを推す理由を説明してくれている。

— ギムノカリキウム (@gymnocalycium42) February 5, 2025

スイスフランはなぜこんなに強く、日本円はこんなに弱いのか。「金利差ゼロ」のいま言えることhttps://t.co/TIMTI5VqkC

政策金利がほぼ同水準であるにもかかわらず、通貨が全く正反対とも言える値動きを示している(スイスと日本の)実態が意味するところは、結局、国家として外貨を継続的に稼ぐことができる能力、端的には貿易収支やそれを含む経常収支が通貨の強さに直結しているからではないだろうか。

金利差に注目することが全く無意味だと言いたいわけではない。金利差が為替の方向感を規定する重要な変数であることは間違いない。

しかし、金利差だけで為替の動向を説明しようとする向きはいまだに根強く、それはただモメンタムを追っているだけのように筆者には感じられるということだ。

一時的に円高にふれても稼ぐことができる能力がなければ、円安は続くんじゃないかね?・・・・知らんけど・・・

Trending in Japan 自殺の理由 6,313 posts

何度か自殺考えた身から言わせてもらうと人が自殺する理由は絶望です。

— うがみ3Dモデル制作中 (@ugatma) February 8, 2025

この先の自分の人生に希望が持てない人は自殺していきます。

昔は情報が入ってこないので幸せな将来を夢想できましたが、近年は現実を知ることができてしまうので皆死んでいきます。

何度か自殺考えた身から言わせてもらうと人が自殺する理由は絶望です。だろうな。

thehigherfrequencyagenda

The Learned Helplessness Experiment was part of some High Schools in the 1980s but it is no longer taught on any scale.

In humans, learned helplessness is related to the concept of self-efficacy; the individual's belief in their innate ability to achieve goals.

Learned helplessness theory is the view that clinical depression and related mental illnesses may result from a real or perceived absence of control over the outcome of a situation.

状況が制御できない無力感→うつ

制御できくても幸運ならば、うつにはなるまい。不運 ✖ 制御不能 が一定期間続くとうつになるな。

アベノミクスでもですね、異次元の金融緩和をやってきたけれども、結局は経済がデフレからインフレ状態で経済成長する方向になったかと言えば、そのきっかけ、あのデフレ状態は脱出をしましたよ。マイナスでどんどん物価が下がっていくということはなくなりましたけれども、成長路線にはまだ実はしっかり乗り切れなかったんですね。でしかし、そんな中で今、経済が良くなってきたのは何かというと、これは皮肉なことにですね、3年間にわたるコロナ禍の中でですね、積極的に財政出動をしなければいけなかったからなんですね。100兆円のお金を一挙に国債を吸ってですね、財政出動したわけですね。コロナを抑えるため、医療を助けるため、それから民間企業を助けるため、様々なお金が出されましたよ。そのことによって実は景気が上向いてきたんですね。そして結果的に給料を上げることも可能になってきたわけですよ。 しかし、それがこれからも続いていくかどうかというのは大事なポイントで、民間の投資が増えたかということなんですよ。ところが、これはあの依然としてですね、民間部門と政府部門と、このネットでどれだけ負債額が増えてるかというのを見てみると、まだ増えてないんですよ。要するに民間は貯蓄超過ですから、国債をドカッと吸って政府の負債は増えましたね。しかし、この民間部門の方は貯蓄をしてますから、使わずにお金を貯めてますから、結局政府が吸ったものは民間の貯金が増えただけで、実際の投資にはまだまだ回っていない。多少は回り出してきたけれども、まだまだ民間が積極的に出していない。これが現実じゃないのかと聞いたら、西村先生も「その通りです。民間の貯蓄超過の状況はまだ続いてます」と。 だったらなんで今上げるの?上げる必要なくて、あなた方はあの金利がなければならないと思って、金利がない世界状態がおかしくて、金利を上げるという、金利がつくある世界に持ってくのが正しいと思い込んでるんじゃないのか。問題は貯蓄超過になってることの方が異常なんですよ。民間の会社がですよ、投資をしないでお金を貯めると。こんなことあり得ないわけで。それまさに需要不足で、またデフレを長い間経験してきたためにですね、投資をする、リスクを取ってやっていくという、そういうアニマルスピリット不足になっている。だからこそ政府が長期計画を立てて投資をしていかなきゃならない。国債はバンバン出してですね、投資をしていかなきゃならない。だけど政府側がそれやってないじゃないか。ここが一番問題なんです。 要は今回の利上げによってですね、何が起こるかというと、まあ極端にまだわずか0.25だけの話ですから、上げたのは経済が悪くなるとは思わないけれども、時期尚早であったと。というのは今言ったように民間が投資をどんどん増やしていって、つまり借金負債が増えてって加熱してるんだというんだったら、多少金利を上げて、この加熱を抑えていくという意味が日銀の金融政策であり得るけれども、今そうなってない。上げる必要ないわけですよね。 そしてその上がったことによって何が起きるかというと、間違いなく財務省がこれから金利があるから財政出動するなと言ってもね、これから利払い費がどんどん増えてくる。国債の償還は借換債であるということを彼らももう認めてますから、借り換えができなくなってデフォルトすることはないけれども、政府のこの予算の中から利払い費だけどんどん増えていくんですよ。これはなかなか財政を圧迫してきます。だから財政出動は慎重に控えなきゃならないという財務省の論法に使われてしまうんですよ。これが一番問題なんですね。 まさにマスコミなどの報道を見ましても、要するに利上げが適切だという論法で書いてるところがほとんどですけれども、それはバックにいる財務省、財務真理教の意見を反映していってるわけですよ。しかし一番問題はその財務省が、このアベノミクス時代でも財政出動させなかった。その結果ですね、民間銀行もせっかく金利を下げていてもですね、借り手がなかったわけですよ。つまり、先行きに対する見込み、景気拡大の見込みが見えないから民間が投資できなかった。まさにそれがアベノミクスが十分機能しなかった最大の原因なんですよね。 それを今、安倍さんが亡くなってから後ね、まさにアベノミクスから脱却しようと思って、あなた方やってるんじゃないのか。それもう大間違いだぞという話を今日は厳しく指摘しておきました。そして何度も言いますけれども、金利のある世界と言ってるのは片っぽで市場と話をしていると言っているんですけども、要するに市場って誰かと言えば、これ銀行のことなんですよ。金融機関なんですよ。彼らは利息を上げて欲しいんです。なんでと言ったら、それ当然ですよね。貸付けしているお金の金利が当然利上げになるわけですね。そうすると、政策金利上げてくれれば、この自分たちが営業でやっている貸出金の利息も上がってくるわけですね。わずか0.2であってもですよ、莫大な金額をこの融資してるわけですから、一気に何百何千億というお金が入ってくるわけですよ。同じ条件でただで入ってくるわけですよ。同じ貸付をしてね。だから金利の上昇というのは、もう本当にわずかな金額でも銀行にとっては濡れ手で粟なんですよ、これね。 それが市場の反応なんですよ。・・・・ そしてちなみに確かに今言ったように0.25上げても、単純に0.25増えたら1000兆円だったら2.5兆円増えるわけですね。増えるんだけど、その今はまだ金利のですね、払う先は大半が日銀です。だから日銀に払うんですよ、この金利の支払い費っていうのはね。日銀に払ったお金はそれは国庫の剰余金で政府に戻ってきますから、実際にはそんな大した財政負担をこの金利が上がったからすぐに政府の方が受けなきゃならないということも実はないんです。 だから実際には財政出動はまだまだできる余力があるわけですけれども、いずれにしましても日銀が金利を上げるというそのことがアナウンス効果としてね、結局は財政拡大を閉ざしてしまうことに使われる可能性がある。そこを我々は警戒しなきゃならないんだということだと思います。是非皆さん方も、この国債が破綻しない通貨の発行者の話は十分ご理解いただけましたけれども、この日銀の金利の引き上げもやる必要がなかったもんだと私は思っています。

0 件のコメント:

コメントを投稿